(-.-)a "버스 도착 정보, 정확히 알려주는 비결은?"

기사입력 2014-08-04 16:24

‘흥신소’는 돈을 받고 남의 뒤를 밟는 일을 주로 한다고 합니다. ‘블로터 흥신소’는 독자 여러분의 질문을 받고, 궁금한 점을 대신 알아봐 드리겠습니다. IT에 관한 질문을 아낌없이 던져주세요. 블로터 흥신소는 공짜입니다. e메일(sideway@bloter.net), 페이스북(http://www.facebook.com/Bloter.net), 트위터(@bloter_news) 모두 좋습니다."요즘 동네 버스 정거장이 리뉴얼 되면서 버스 도착 알림 서비스가 설치되고 있습니다. 무심결에 편히 사용하고 있는데, 원리가 궁금합니다. 버스가 현재 어디에 있는지 어떻게 감지하는 것인지, 감지한 정보는 어떻게 다시 버스 정류장으로 통지되는지 궁금합니다." - 이호진 독자(방이2동)

"우리가 매일 찍는 교통카드. 충전, 잔액 사용, 환승 등등 작동원리가 궁금합니다. 다뤄주세요^^" - 이건한 독자(강서구)

'블로터 흥신소’로 비슷한 시기에 비슷한 질문이 두 건이나 들어왔습니다. 묶어서 알아보면 좋겠네요. 대표적으로 서울시의 상황을 알아보기로 했습니다. 서울시에서는 교통정보센터 버스정보팀에서 버스 정류장 관련 업무를 보고 있습니다.

“서울시의 모든 버스 안에는 BMS(버스 매니지먼트 시스템)라는 버스 운영·관리 단말기가 설치돼 있습니다. 단말기안에 GPS 모뎀이 달려 있고요. 버스의 위치정보를 확인할 수 있도록 버스 위치를 실시간으로 네트워크로 서울시 교통정보센터에 보내주는 원리입니다.”

버스 안에 설치된 BMS가 각 정류소를 지나면, 단말기안에 설치된 GPS에서 실시간으로 서울시 교통정보센터로 정보를 전송합니다. 이때 정보 전송에 쓰는 네트워크는 과거 '삐삐(무선호출기)’ 신호를 전송하던 네트워크라고 합니다. 3G를 넘어 LTE 통신을 쓰는 시대에 버스 정보가 옛 네트워크를 쓰는 까닭은 서울시의 버스 정보 서비스가 약 10여년 전부터 구축됐기 때문이라는 설명입니다. 서울시가 최초로 시내버스의 정보를 공유하기 시작한 시점이 2006년이라고 하니 그 역사가 퍽 깊습니다.

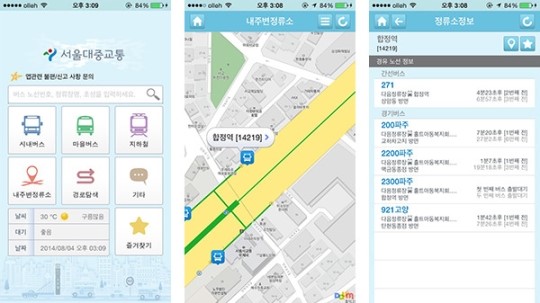

버스가 정류장을 지날 때마다 네트워크로 날려보내는 정보는 약 40초마다 한 번꼴로 상황실에 도착합니다. 상황실에서는 정보를 가공해 실제 시민이 활용할 수 있는 플랫폼으로 내려보내 줍니다. 예를 들어 가장 대표적인 곳이 바로 각 버스정류장에 설치된 버스 도착정보 단말기입니다. 웹페이지(bus.go.kr)에서도 도착 정보를 확인할 수 있고요. 마지막으로 가장 최근에 서비스되기 시작한 스마트폰용 응용프로그램(앱)으로도 정보를 확인할 수 있습니다. 서울시가 제공하는 스마트폰용 버스정보 앱 이름은 ‘서울대중교통’ 입니다. 애플 iOS 버전과 구글의 안드로이드폰용으로 나와 있으니 국내 스마트폰 사용자 대부분이 이용할 수 있습니다.

서울시 교통정보센터 버스정보팀 관계자는 “예전에는 전화 ARS나 QR코드를 많은 시민이 이용했지만, 지금은 거의 이쪽으로는 이용자가 없는 실정”이라며 “스마트폰이 보급된 이후에는 주로 앱을 통해 버스 정보를 보고 있다”라고 덧붙이기도 했습니다.

버스정류장의 도착 정보 단말기는 버스가 언제쯤 도착할지도 알려줍니다. 이는 어떻게 구현했을까요? 버스가 정류장에 진입하면, 인바운드 신호를 상황실로 올려보내게 됩니다. 버스가 정류장에 접근하고 있다는 신호죠. 정류장을 빠져나간 버스는 반대로 아웃바운드 신호를 보냅니다. 버스가 정류장과 인바운드·아웃바운드 신호를 무선으로 주고받는 거리는 약 10~20m 정도입니다. 정류소마다 조금씩 차이가 있을 수 있는 정류소의 환경이 각기 다르기 때문입니다.

예를 들어 ㄱ정류장을 출발해 아웃바운드 신호를 내보낸 버스는 ㄱ정류장과 다음 목적지인 ㄴ정류장 사이에 위치해 있다는 뜻이 됩니다. 이후 버스의 속도와 교통의 흐름, 과거의 데이터를 종합해 교통공학적인 모형을 활용하게 됩니다. 버스의 현재 상황과 과거 도로의 혼잡 상황을 계산해 다음 정류정까지 가는 데 걸리는 시간을 실시간으로 계산하는 과정입니다. 각 정류장에서는 버스 도착 예상 시각을 2분 까지만 숫자로 표기하고, 2분 미만일 경우 ‘곧’ 도착’이라는 알림을 띄우게 됩니다.

지금까지 서울시에 구현된 버스 도착정보 서비스는 얼마나 될까요. 이 관계자는 “2014년까지 53% 보급을 목표로 하고 있다”라고 전했습니다. 현재 서울시의 모든 크고 작은 버스정류소 개수는 6058개. 그중 절반에 조금 못 미치는 정류소가 도착정보를 받아보고 있는 셈입니다. 버스정류소의 전력공급 여부와 주변 시설 상황에 따라 차츰 보급 비율을 늘려나가고 있다는 것이 이 관계자의 설명입니다.

“스마트폰으로 대중교통 앱을 배포하고 있으니 더 많은 시민이 활용하면 좋겠어요. 주로 스마트폰 쪽으로 정보제공이 이뤄질 수 있도록 노력하고 있습니다.”

한 가지 더, 현재 버스가 활용하는 네트워크는 오는 2015년부터 LTE 네트워크로 교체될 예정이라고 합니다. LTE 신호로 정보 전송이 이뤄지면, 조금 더 신속하게 정보를 전달받을 수 있을 것으로 기대됩니다.

△ 스마트폰용 '서울대중교통' 앱

버스 승객의 교통카드와 버스 안에 설치된 요금징수 단말기는 서로 어떻게 통신하는 것일까요? 이번엔 서울시 교통정책과 ITS팀에 물어봤습니다.

“간단하게 얘기하면, 단말기하고 카드가 RFID 신호로 통신해 단말기에서 카드에 충전된 요금을 징수하는 기술입니다. 카드는 사용자의 나이에 따라 징수 요금이 달리 프로그래밍 돼 있고, 환승 여부에 따라 요금징수 패턴도 달라집니다.”

RFID는 무선주파수인식(Radio Frequency Identification)의 약자입니다. 무선주파수를 이용해 정보를 인식하도록 하는 기술입니다. 활용하는 주파수는 13.56MHz입니다. 1초에 1356만번 진동하는 주파수죠. 교통카드 시스템은 크게 'RFID 태그'와 'RFID 판독기'로 구성되며, 태그는 흔히 쓰는 교통카드, 판독기는 버스 안에 설치된 단말기를 말합니다.

교통카드 내부 구조는 판독기를 위한 안테나와 회로로 구성돼 있습니다. 회로 안에 정보를 기록하고, 안테나로 단말기에 정보를 송신하는 원리입니다.

카드 안에는 구리선이 있는데, 코일 역할을 합니다. 단말기는 계속 변화하는 자기장을 내뿜습니다. 카드를 단말기에 가까이하면, 카드의 코일에 전자유도 현상이 일어나게 됩니다. 카드 안에 발생한 유도전류에 의해 축전지가 작동하게 되고, 반도체는 축전지의 전류도 동작하는 구조입니다. 반도체에는 잔액 정보와 사용자 정보를 저장하는 플래시 메모리와 중앙처리장치, 램으로 구성돼 있습니다. 컴퓨터의 구성 요소와 비슷하죠.

단말기와 통신하는 과정은 카드마다 조금 다릅니다. 요금을 미리 내는 선불 교통카드는 버스 요금을 차감하는 식으로, 신용카드 등의 후불 교통카드는 반대로 요금을 쌓아 더하는 식으로 말이죠. 물체와 물체 사이에 정보를 무선으로 교환할 수 있다는 점에서 ‘바코드'와 비슷한 기술이지만, 두 물체 사이에 이물질이 끼어 있어도 동작한다는 점은 차이점이라고 할 수 있습니다.

오원석 기자 sideway@bloter.net